生成AIの基本:AIはどうやって「つくる」の?そのヒミツを大公開!

「最近よく聞く『生成AI』って、なんだかスゴそうだけど…」 「文章や絵をパパッと作っちゃうなんて、どんな魔法を使ってるの?」

そんなあなたのギモンにお答えするのが、この「生成AIの基本」ページです! ここでは、話題の生成AIが「どうやって新しいものを生み出しているのか?」その気になる仕組みを、できるだけ専門用語を避けて、身近なものに例えながらご紹介します。 この記事を読めば、あなたもAI博士に一歩近づけるかも? さあ、ワクワクするAIの裏側を一緒にのぞいてみましょう!

まずはおさらい!「生成AI」ってなんだったっけ?

「生成AI(ジェネレーティブAI)」とは、その名の通り、新しいコンテンツを「つくり出す(生成する)」のが得意なAIのこと。 例えば、こんなものが作れちゃいます。

- 文章:ブログ記事、メール、物語、詩、キャッチコピー、プログラムのコードまで!

- 画像:「夕焼け空を飛ぶ猫の絵」なんてお願いするだけで、写真みたいな絵やイラストが!

- 音声・音楽:あなたの声そっくりのナレーションを作ったり、オリジナルのBGMを作曲したり。

- 動画:短いアニメーションや、テキストから動画を作ることにも挑戦中!

まるで魔法使いみたいですよね!でも、これは魔法じゃなくて、AIがたーくさんの情報を「勉強」して、それを元に新しいアイデアを生み出しているんです。

魔法じゃない!生成AIが「つくる」ヒミツを探ろう!

さて、ここからが本題!AIはどうやって「つくる」力を身につけたのでしょうか? いくつかの重要なキーワードと一緒に、その秘密を解き明かしていきましょう。

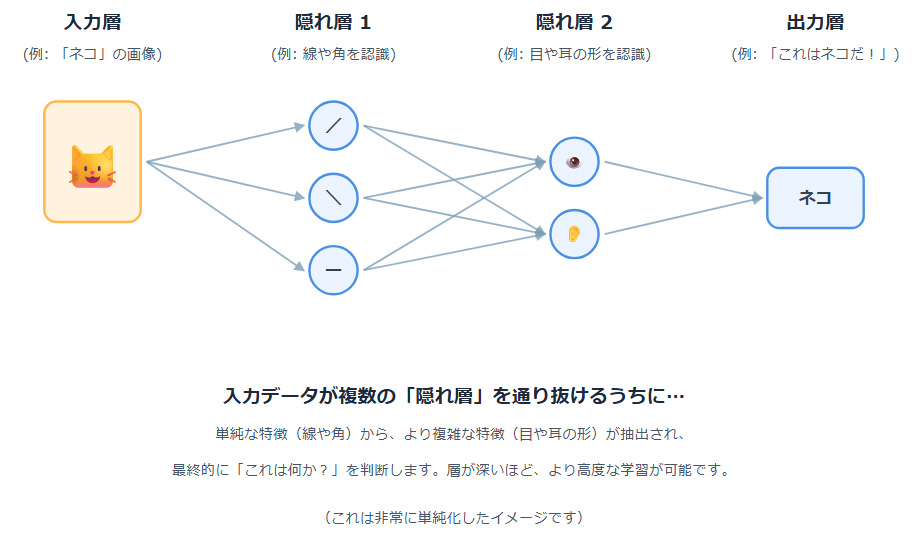

- 「お手本」から学ぶ、超優等生! – 『ディープラーニング』のチカラ 生成AIが賢いのは、「ディープラーニング(深層学習)」という勉強法のおかげなんです。 これは、人間の脳の神経細胞のつながり方(ニューラルネットワーク)をヒントにした技術。

- イメージは、「ものすごい量の見本を見て学ぶこと」: 例えば、AIに「猫の絵を描けるようになってほしい!」と思ったら、何百万枚もの猫の絵を見せます。するとAIは、「猫には耳が二つあって、ヒゲがあって、しっぽはこんな形…」と、猫の「特徴」を自分でどんどん見つけ出していくんです。これが「自動的な特徴抽出」。人間がいちいち「これが耳だよ」と教えなくても、AIが自分で学んでくれるんですね。だんだん賢くなる!: 最初は「線」や「丸」のような単純な形しかわからなくても、学習が進むにつれて「耳の形」「目の形」と、より複雑な特徴を理解できるようになります(階層的な表現学習)。まるで、新米の画家さんが、デッサンを繰り返すうちにどんどん上手くなるみたいですよね!

- 文章の「流れ」を読む天才! – 『トランスフォーマーモデル』の登場 特に、私たちが普段使っているChatGPTのような「文章を作るAI」の飛躍的な進歩には、「トランスフォーマーモデル」という仕組みが大きく貢献しています。2017年にGoogleの研究者たちが発表した、まさに革命的なアイデアでした。

- 「次に来る言葉はなーんだ?」が得意!: トランスフォーマーのすごいところは、文章の中の**言葉と言葉のつながり(文脈)**をめちゃくちゃ上手に理解できること。特に「自己注意機構(Self-Attention)」という仕組みがキモで、文章中のどの言葉が特に重要で、どの言葉と関連が深いのかを、まるで人間のように見抜くんです。

- 長~いお話も、お手のもの!: このおかげで、AIはただ単語を並べるだけでなく、話の流れが自然で、矛盾の少ない、長い文章も作れるようになりました。まるで、空気が読めて、面白い話を組み立てるのが上手なトークの達人みたいですね! GPT(Generative Pre-trained Transformer)シリーズなど、多くのテキスト生成AIがこのトランスフォーマーをベースに作られています。

- 超巨大な「脳」を持つAI! – 『大規模言語モデル (LLM)』のパワー 「トランスフォーマーモデル」をベースにして、まるでインターネット上の図書館の本を全部読破したかのように、とてつもない量のテキストデータで訓練されたのが「大規模言語モデル(Large Language Models、略してLLM)」です。

- 大きければ大きいほど賢い!?(スケール効果): LLMは、モデルのサイズ(脳の大きさみたいなもの)や学習データの量が多ければ多いほど、性能がグンと上がる傾向があります。

- 教えてないのにできちゃった!(創発的能力): さらに不思議なことに、ある一定以上のサイズになると、特別に教えていないはずの能力(例えば、簡単な計算をしたり、ちょっとしたユーモアを言ったり)が、まるで突然現れたかのようにできるようになることがあるんです。これを「創発的能力」と呼んだりします。まるで、知識をたくさん吸収したら、新しいひらめきが生まれたみたいですね! GPT-4やClaude、Gemini、Llamaといった有名なAIたちが、このLLMの仲間たちです。

- ザラザラノイズから美しい絵が!? – 画像生成の不思議なワザ『拡散モデル』 「文字でお願いするだけで、なんであんなにキレイな絵が出てくるの?」と不思議に思いますよね。画像生成AIの世界で今、特に注目されているのが「拡散モデル(Diffusion Models)」という技術です。

- きれいな絵に、わざとノイズを混ぜていく…?(フォワードプロセス): まず、AIはたくさんのきれいな画像に、少しずつノイズ(テレビの砂嵐みたいなザラザラ)を加えていって、最終的にはただのノイズにしちゃう、という訓練をします。

- ノイズから、元の絵を復元! (リバースプロセス): そして今度は逆に、ノイズだらけの状態から、少しずつノイズを取り除いていって、元のきれいな画像に戻す練習をするんです。

- この「ノイズ除去」が、新しい絵を生み出す!: この「ノイズを上手に取り除く方法」をマスターしたAIは、全く新しいノイズからでも、私たちがお願いした通りの特徴を持った、見たこともない美しい画像を「復元」するかのように生成できるようになります。 まるで、彫刻家がただの石の塊から、少しずつ余計な部分を削り取って美しい像を掘り出すのに似ていますね! DALL·EやStable Diffusion、Midjourneyといった人気の画像生成AIの多くが、この拡散モデルの考え方を使っています。

生成AIで、具体的に何ができるの? (もう一度おさらい!)

こんな賢い仕組みを持った生成AI、私たちの生活や仕事でどんな風に役立つんでしょうか?

- 文章の達人として:メール作成、アイデア出し、文章の要約、翻訳、キャッチコピー作成、物語の執筆、プログラミングのお手伝い…etc.

- あなたの専属イラストレーターとして:「〇〇風の猫」と頼むだけで、イラストやリアルな画像をサッと作成!資料作りも楽しくなります。

- 作曲家やナレーターとして:オリジナルのBGMを作ったり、あなたの代わりに文章を読み上げてくれたり。

- 動画クリエイターのアシスタントとして:簡単なアニメーションを作ったり、テキストから動画を生成したりする研究も進んでいます。

本当にたくさんの可能性がありますね!

生成AIを上手に使いこなす「魔法の呪文」とは?

生成AIはとっても賢いですが、私たちの「お願い」の仕方次第で、出てくる結果が大きく変わります。上手に付き合うためのコツを伝授します!

- 「お願い」は具体的に、分かりやすく! (これが一番大事!):AIはエスパーじゃないので、「いい感じの絵」より「夕焼け空を背景に、赤いリボンをつけた黒猫が窓辺で丸くなっている、優しい雰囲気のイラスト」のように、できるだけ詳しく伝えましょう。この「お願い」のことをプロンプトと言います。

- 一発で決まらなくても大丈夫!色々試してみよう!:プロンプトの言葉を変えたり、条件を足したり引いたり。AIとの対話を楽しむように、色々試行錯誤するのが上達のコツです。

- AIの言うことを鵜呑みにしない!「本当かな?」も忘れずに:AIは時々、もっともらしい嘘をついちゃうこと(これをハルシネーションと言います)があります。大切な情報は、必ず他の情報源でも確認しましょう。

- 得意なこと、苦手なことを知ろう:AIにも得意なことと苦手なことがあります。最新すぎる情報や、あまりに専門的なことは知らない場合も。AIの特性を理解して、頼るところと自分でやるべきところを見極めましょう。

まとめ:AIは友達!怖がらずに、一緒に新しい未来をつくろう!

ここまで、生成AIがどうやって新しいものを「つくる」のか、その仕組みのヒミツを少しだけご紹介しました。 「ディープラーニング」で基礎を学び、「トランスフォーマー」で言葉の繋がりを理解し、「LLM」で膨大な知識を蓄え、「拡散モデル」でノイズからアートを生み出す…なんだかAIが、一生懸命勉強している生徒のように思えてきませんか?

生成AIは、まだまだ発展途上の技術です。でも、私たちの創造性や可能性をグンと広げてくれる、頼もしいパートナーになってくれるはず。

この「世界の生成AIガイド」では、AIを使う上での注意点や、世界中の最新AIニュースなどもお届けしていきます。ぜひ、他のページもチェックして、あなたとAIの素敵な関係を築いていってくださいね!